vendredi 29 juillet 2011

chapitre 6

mardi 26 juillet 2011

Chapitre 5

samedi 23 juillet 2011

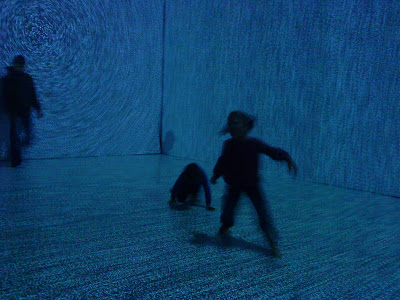

Toucher les étoiles

Si vous en rêvez et ne l'avez jamais fait, croyez-moi, c'est possible... Alors à moins d'avoir un magicien à portée de main, rendez-vous gare Saint Sauveur à Lille. En ce moment et jusqu'en août, l'expo Paranoia vous plonge dans la tempête, ou le nez dans les étoiles, bref, électrise grands et petits...

mercredi 20 juillet 2011

La mémoire neuve

James Salter, Une vie à brûler, préface.

mardi 19 juillet 2011

chapitre 4

Pendant des mois j'ai revu la scène, l'inconnu enfermé qui hurlait et pissait son sang dans la nuit juste contre ma vitre. Les portes bloquées de la Renault. Une prison d'acier en travers de la nationale. Le bruit des freins des poids lourds qui viendraient s'encastrer sur nous, la brume qui poissait le pare-brise. La chauffarde à la BM assise dans le fossé pestait. Les secours n'arrivaient pas assez vite. Lorsqu'ils nous ont désincarcérés enfin - d'abord moi, puis ils ont transporté l'homme - je ne pouvais plus bouger ni parler. Je ne pensais qu'à celui qui devait dormir encore dans la maison sur la plage. Je savais qu'il serait furieux.

Je ne sais pas si l'accident est vraiment à l'origine de cette phobie au volant. En fait, les symptômes étaient apparus avant. Mais il y a bien un avant et un après. Une forme de mythologie toute personnelle s'est nouée en ce moment précis. L'homme encore enfermé dans son véhicule et mon incapacité à approcher de lui, à lui parler même pour le rassurer. Sa machoire ensanglantée collée au carreau, les yeux écarquillés comme un poisson qui cherche l'oxygène. Ma terreur muette. Comme si j'assistais à un scenario catastrophe dont j'étais l'actrice impuissante. Les images s'enchaînaient, violentes, saccadées, saturées de froid, de boue et de nuit.

En jetant mes valises dans le coffre ce matin-là, j'ai repensé à l'accident et aux heures qui ont suivi, à tout ce que j'aurais dû dire à cet homme pendant qu'il mourait de peur au milieu de la route.

dimanche 10 juillet 2011

Chapitre 3

Tu es la fille de la mer. La fille du vent.

mardi 5 juillet 2011

chapitre 2

Chapitre 1

"Ecrire c'est passer tout de suite aux choses sérieuses, l'enfer direct, le gril continu, avec parfois des joies sous les décharges de mille volts."

ZELDA FITZGERALD.

"- Je le veux", il a dit. "Je veux que tu écrives." Et c'est comme si plein de petites lumières s'étaient soudainement allumées pour raviver un moi enfoui. Oui, les doigts me démangent, et si seulement j'arrive à dominer cette boule qui va et vient dans ma gorge à chaque fois que... Alors tout à l'heure entre les conserves et le dentifrice à la fraise, je pensais...il faudra bien que je la couche un jour cette histoire...et ça m'a tout de suite stoppée, arrêtée là sous les néons devant les packs de limonade avec tous les caddies hurlant leur besoin d'ingurgiter plus pour masquer le vide, le froid au coeur de ceux qui les poussent, dans la cohue stupide qui slalome et s'évite. Toutes ces vies rassemblées pour consommer, des milliers de bouches et de ventres déglutissant déambulent sans tête comme des automates prêts à se faire la guerre pour atteindre les caisses. Numero 33, il y a une nouvelle un peu boulotte complètement dépassée par le rythme des victuailles qui encombrent tout l'espace de sa machine. Elle glousse des excuses embarrassées et tente de capter les codes barres à l'aide d'un engin bippeur tandis qu'un responsable la toise et la presse d'enchaîner plus vite. Les boîtes colorées, les légumes, les chaussettes, le jouet pour le gosse avec un batman dessiné, les bouteilles d'eau et de coca light, la lessive en poudre et le chocolat poulain. Les pieds s'échauffent, les épaules se voûtent, et la file d'attente les yeux rivés sur les mains de la caissière, prie muette pour qu'elle ne se trompe plus et que le calvaire cesse enfin. La journée s'étire de fatigue et la lumière fait mal. Les voitures métalliques nous attendent six pieds sous terre et les visages sont tendus vers la fin. Il faudrait pouvoir écrire sur chacun d'entre eux. Il faudrait pouvoir rendre la vie, rallumer l'étincelle dans leurs yeux d'avant, ceux des enfants qu'ils furent un jour et qui s'émerveillaient d'un rien, d'un sourire, d'un trèfle à quatre feuilles, d'un berlingot mentholé, d'une course folle sous la pluie. Il faudrait pouvoir écrire. Passer aux choses sérieuses.